『Lavender Quartz 境界秤動』ができるまで - LM7怪文書読み解き編

『Lavender Quartz 境界秤動』にシナリオで参加しました、花式葵です。

ここからは、私がシナリオライターとして実際に作業していくにあたり、どのような手順を必要としたのかを書いていこうと思います。

前回同様ネタバレはありませんが、プレイ後に読むとより楽しめると思います。

前の記事で、LM7による「怪文書」と呼ばれたテキストの断片が出てきました。

これはその一例で、最も初期からあったものです。

プロジェクトが動き出した段階で、私はまずこういった文章を目撃することになります。

この、あらかじめ組み上げられた設定の上で書かれたと思しき二人の会話文。

これだけ何かの確信に基づいて書かれているように見える文章なのだから、元となった設定が当然あると私は思いました。

しかし探せど探せど、共有されたメモのどこにもそんなものは書かれていません。

偵察衛星って何なんでしょうね。偵察用の衛星ってことはわかりますが、偵察ってことはこの人たちは戦争してるんでしょうか?私には何もわかりませんでした。

これが誰と誰が何の場面で何をするために会話しているのかを示唆する情報も、最初にRen’Pyで作成されていたあの画面の他には、この時点で皆無です。

おそらくイコヌとキルシウムの会話だとは推測できますが、それだけです。

つまり設定や状況設定があってから会話が書かれたのではなく、このテキストが出力されるまで、この世のどこにもこのような設定も状況も存在していなかったのです。

そしてこの記事は、このように終わります。

空間の……何?

その答えはこの世のどこにもありません。おそらくはLM7の脳内にすら、まだ。

これこそがLM7の創作スタイルでした。

作品を書いていく過程で並行して設定を組み上げていく作家はそこそこの割合で存在すると思っていますが、LM7という人物はその言わばライブ感的な領域の比率が凄まじいものでした。

しかも氏は設定のリファレンスとなる技術や社会面での知識がニッチな部分に集中しているため、一見意味不明の用語や理屈がその場で無限に錬成されていくという、傍から見ている分にはかなり面白い創作の仕方をしていたわけです。

そして、それらは一つのシーンとして完結することは絶対にありません。

受け取った側が混乱するのもむべなるかな。

しかし私はシナリオライターとしてそこにいました。

つまりこれを、きちんと意味的な連続性を持った出来事の連なりにしなければならない立場だということです。

例に上げたような断片的な会話文は開発の初期段階で膨大に存在していましたが、問題はそれらが散らかっていることです。いくら面白いシチュエーションや会話があったとしても、それらをきちんと時系列で並べることができなければ物語にはならず、そして緩急や山場を付けなければ物語は面白くなってはくれません。

私の仕事はまず、これらの怪文書の内容を把握し、どことどこを繋げればストーリーになりそうかを検討するところから始まりました。

幸い、私の関心分野の中にはLM7と重なっている部分もありましたし、氏が錬成を得意とする場面は、特にエピソードの開幕部分、シチュエーションのセッティングが主でした。

つまり、断片的ながらも理解に必要な設定だけはそこに転がっていることが確定していて、それらを拾い上げれば、少なくともそのメモを書いたときに氏の中で何が視えていたのかを理解することは可能だったということです。

メモをつぶさに読んでいくと、一見よくわからない用語が、セッティングされている状況下でどのような機能を持っているものなのか、なんとなくながらも理解していくことが可能でした。

あーフンフンなるほどこれはこういうことか、と行間を読みまくっていけば、ここに書いてあることだけでも以下のことがわかっていきます。

- この二人は戦争をしている国の片方の当事者で、情報省の衛星分析をする部署にいる

- その偵察衛星は画像処理段階でエラーを起こしているが、杖使いだという人の能力で一部復旧できる

- 敵杖使いの居場所を特定したいが、謎の防壁で他の手段が妨害されている

- 杖使いには居場所を特定するための道具が存在し、衛星を動かせればこの施設にある設備で複製できる

超能力要素は「杖使い」なる存在に一任されており、他には基本的に現実に即した設定であることもわかりました。

また杖使いの能力には少なくとも二パターンあり、「存在を認知したある機器が過去にあった状態を再現できる」人と、「飛翔物という概念を拒絶する場の展開」ができる人がいるらしいということもわかります。

そして読み解き作業を続けるうちに、やがて設定の中でも核となる部分と捨ててもいい部分、また整理しないと衝突しかねない部分などが見えてきます。

たとえば、杖使いの存在はどう考えてもこの世界観における最重要項目ですから、絶対に維持すべきものです。固めの世界観にSF要素を持ち込むのであれば、これは外せないでしょう。

一方、外しても良さそうなのは中でも「対空擁壁」のような詳細な能力の部分です。これは敵がこちらを妨害しているという状況設定のためにライブ感で生成されたものである気配が濃厚で、他に妨害の理屈が作れるのであれば捨てられるものだと判断しました。

また、衝突しかねないのは既に登場している杖使いの二つの能力の方向性です。過去再現と対空擁壁という二つの能力が既に登場していますが、この二つの間に共通事項がほぼ見いだせないことに私は少しおそれを抱きました。

最初から全く方向性の違う能力が同じ世界観に併存していることは、後々何でもありになりかねない危険性をはらみます。

それを防ぐためにも、これら二つの間に統一された根幹の理屈を作るか、あるいはどちらかを切り捨てる必要がありました。

この時点ではまだ他のメモと照合しながら確固とした設定群に整えていく作業を継続していましたが、最終的に私は過去再現を根幹原理に昇華し、対空擁壁を切り捨てることになります。

そして、物語の根本にある方向性、つまり主人公が達成しなければならない目標というものが、「衛星を動かして敵杖使いを倒す」だということがわかってきます。

……?

なんか製品版の話と違いますね。

世に出たLQ境界では衛星は最初から落下してるし、原石を拾った少年を追ってます。

話を戻しましょう。

共作していくにあたって助かったのは、LM7の即時設定錬成能力に、ほぼ限りがなかったということでした。

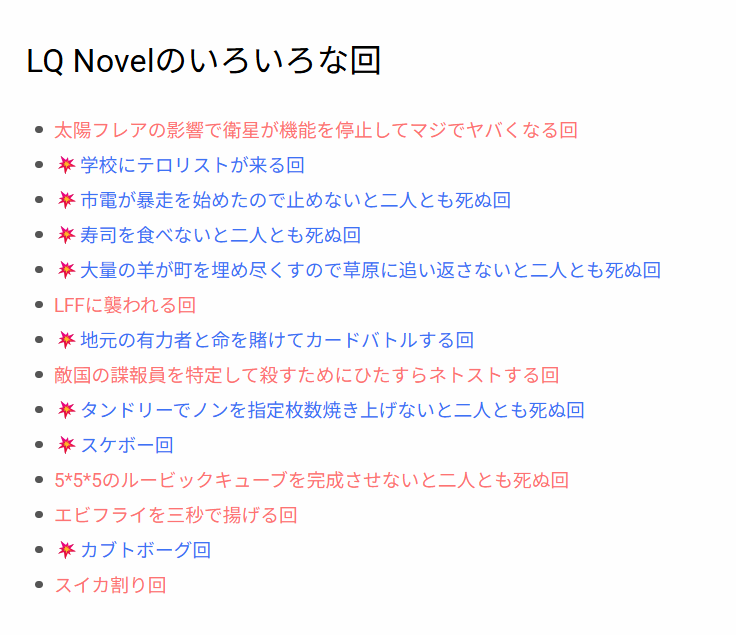

この時期のプロットは連続したストーリーというよりは連作短編集のような趣があり、割と何でもありな雰囲気が漂っていました。

なので私があまりにも適当すぎるお題を投げておくと翌日朝にはLM7がそこから着想を受けて会話文を生成しはじめており、私はそこから更に情報を読み取って取捨選択し、プロットを組み上げていく足場にしていくということが可能でした。

あまりにも適当すぎるお題の一覧と、私が整えた仮プロットの一例。見覚えのある要素もありますね。

この段階ではとりあえず危機感を演出するために「衛星を動かすためには〇〇しなければならず、失敗すると二人とも死ぬ」という状況設定がすべてのエピソードに義務化されていましたが、なぜかLM7はすべてのシチュエーションにおいて二人が死ぬまでのピタゴラスイッチを即座に設定することができました。

無限に錬成されていく会話文、設定、そしてイラスト。

私はそれらから情報を汲み上げて並べて繋ぎ、場合によってはめちゃくちゃ面白そうなものでも決断的に切り捨て(これをしないと膨大な設定が渋滞してすべての作業が停止します)、場合によっては状況を成立させるためにこっちも無から設定を錬成(これをしないと膨大な設定が渋滞してすべての作業が停止します)し、可能な限り物語として面白くするために切って貼ってを繰り返していった結果……

なんか全然別の話になりました。

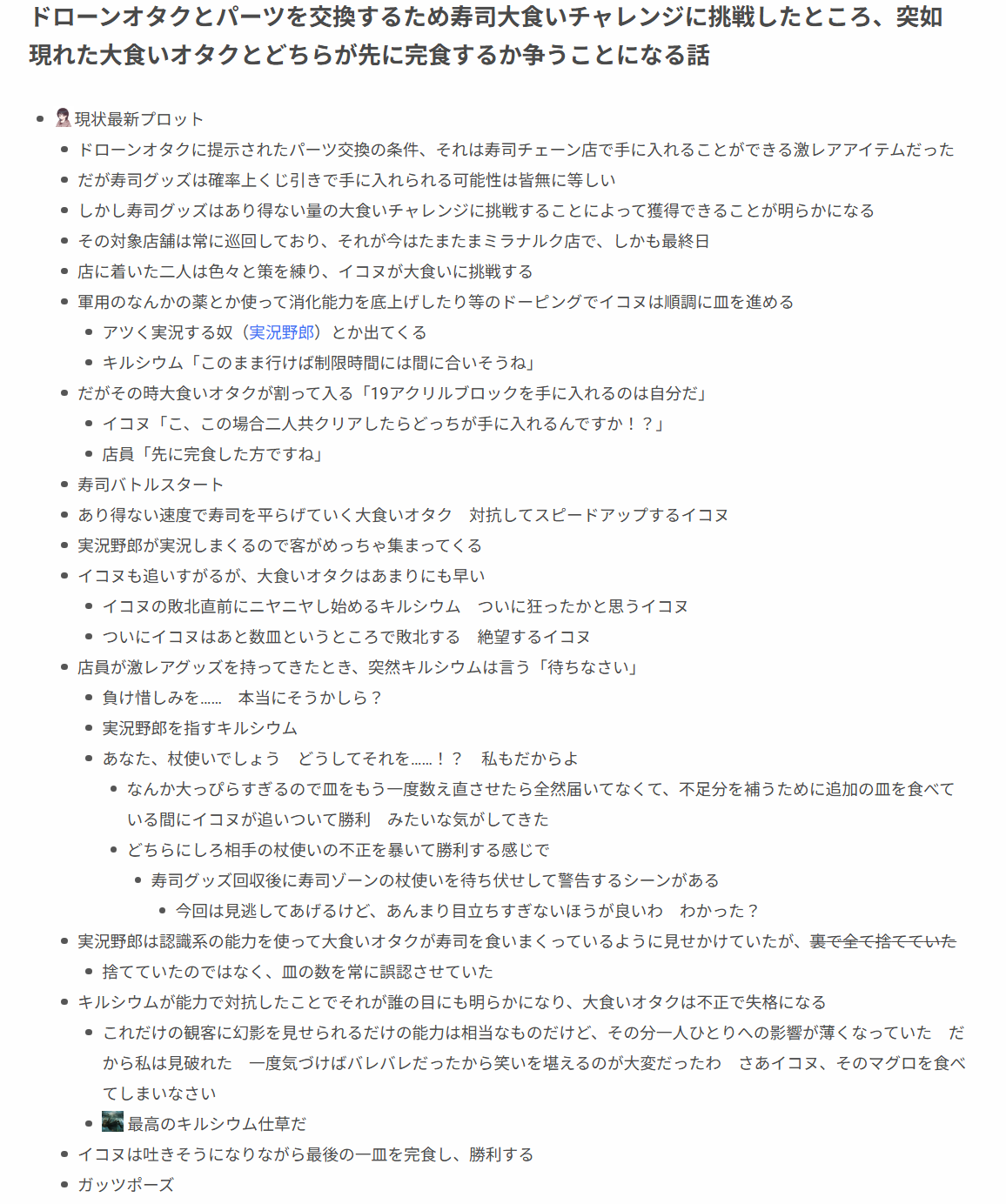

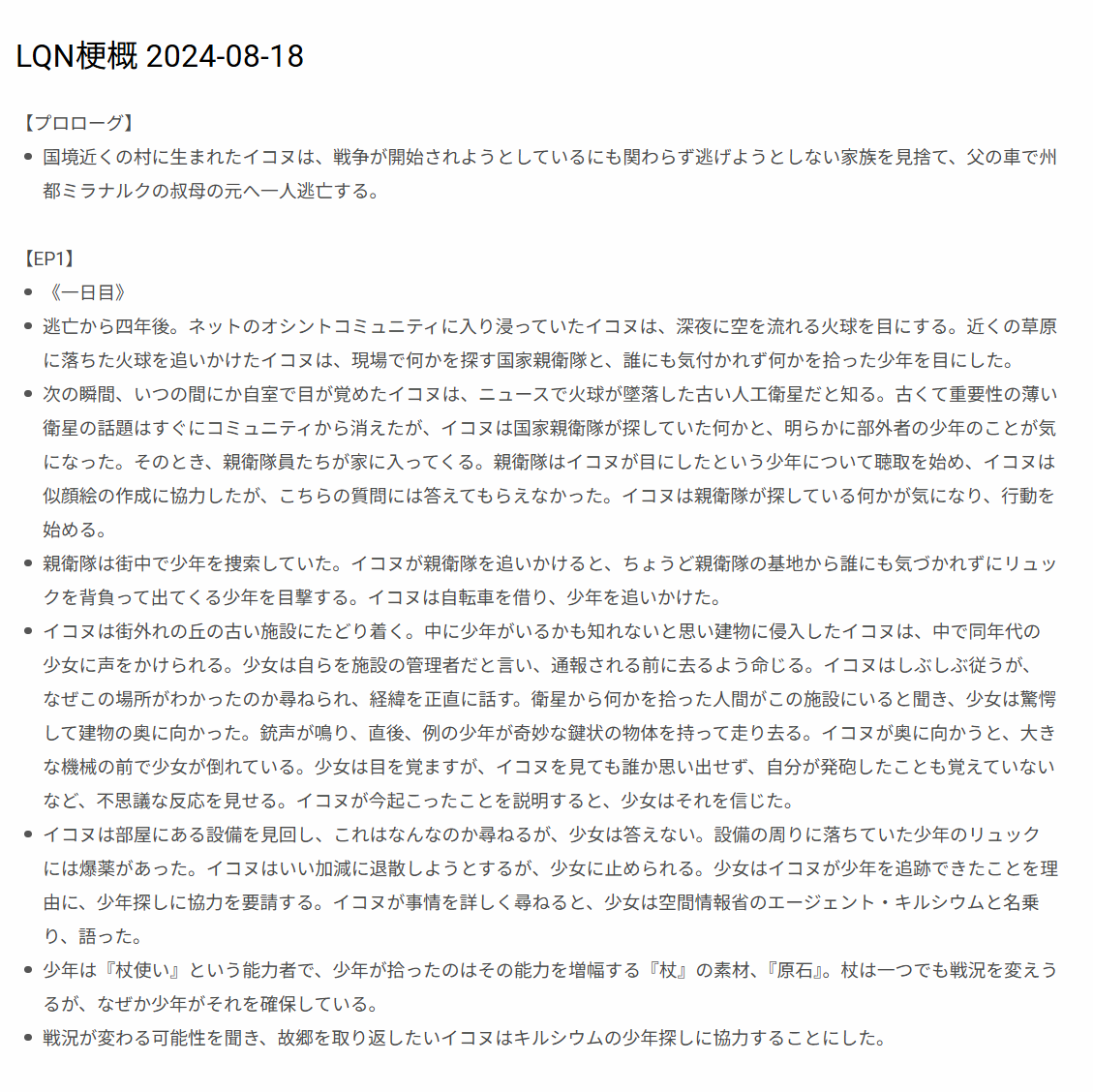

このプロットができた段階で、初期プロットのニュアンスが残っているのはEP2とEP5で、EP1、EP3、EP4は全く別の話です。

LM7すら知らない謎の少年が突然現れ、衛星を動かすための街でのドタバタという物語の主軸は、原石を巡る追走劇に置き換えられていました。EP5の展開だけは絶対にブラさないことを全員で決めていたのでキープされましたが、それ以外ほぼ別物と言っていいと思います。

最終的なプロットがこうなった理由はいくつかあります。

ほぼコメディからスタートしたこのプロジェクトのストーリーが、ブレストの過程でどんどんシリアス色を濃くしていったこと。

既に設定されている複数のシチュエーションをテーマ的な必然性を持つ一貫した物語として成立させるためには、全体の構造自体を大きく変更しなければならないと、どこかで気付いたこと。

私自身もシナリオライターの立場からシチュエーションを提案することに慣れていった結果、いつの間にか主導権がこちらに渡っていたこと。

そして主導権を掌握するだけでなく振り回さない限り、無限に投下されるLM7マテリアルの「圧」にこちらが押し流されてしまうと気付いたこと。

それに気づいた瞬間に、悲劇の少年を物語にねじこみたいという私の欲望が発作的に現れたこと。

しかし結局のところは、この世界観を物語として面白くするためにどうしたら良いか、頭を絞り続けた結果でした。

このプロットができた後、LM7からGOサインが発され、原稿が書き始められました。

ひたすらプロットをもとに実際のテキストに起こしていくフェイズに入り、他メンバーはほぼノータッチで作業が続けられました。

そして、ほどなくして原稿の完成が見えてくるようになっていきます。

原稿が完成に近付いている……。

ということは、この物語が製品として出せる可能性も、ほぼ確定的になってきているということです。

なんかチームにはめちゃくちゃ安堵するような雰囲気が漂い始めていましたが、しかしそのとき私たちは、部屋の中にとてつもなくデカい象がいることを、完全に無視していました。

どう考えても私たちには技術力がないという、あまりにも単純で大きな問題です。

もともとLM7が勢いで作り始めたテスト作品が、雪玉が転がるようにして本格化していった経緯を持つこのプロジェクト。

だからこそ私がその場でRen’Pyを学習することですべてをしのぐという無茶なプランが良しとされていたわけでしたが、プロット作業が終わった時点で、この物語に必要とされるであろう技術水準が素人にできる領域を大きく逸脱していることは、火を見るより明らかでした。

面白い話は書けていると思う。だけどそれをうまく演出するためには、今ある付け焼き刃の知識では絶対に足りない。

なぜならこの時点で立ち絵の差分量は軽く三桁枚数を超えていて(なんで?)、私にはそれをどうやって管理すればいいのか全然わからなかったのですから。

ということで、私がシナリオ完成の後に待ち受けているであろう膨大かつ実現困難な作業を相手に「なんとかなるっしょ」と見て見ぬふりを決め込もうとしていたところ、「なんとかならなそうじゃない?」と手を差し伸べる存在がありました。

それが代表であり、エンジニアの南でした。